相關文章:

- 河圖洛書與八卦I:天降符瑞

- 河圖洛書與八卦II:宋朝的數字圖陣

- 河圖洛書與八卦III:當代河圖洛書溯源

漢代孔安國、劉歆只是弄出個神話讓河圖洛書扯上了易經與八卦。到了宋朝,突然之間出現了兩個分別名叫「河圖」與「洛書」的數字圖陣。只不過,何者是河圖,何者是洛書,易學史上歷經了一些論爭,最後朱熹的版本獲勝,成為當今易學上普遍認為的河圖與洛書標準。

但無論那個版本,源頭都指向五代末的陳摶。陳摶的象數之學輾轉傳至宋朝之後一分為三:一是邵雍的先天之學,二是周敦頤的太極圖說,三是劉牧的圖書之學。所謂的「圖書」,就是河圖和洛書。

劉牧寫的《易數鉤隱圖》就是專門用河圖、洛書來解釋易經八卦與五行的生成。這也是河圖、洛書兩個數字圖陣的濫觴。只不過,劉牧的河圖、洛書和現在數術家所認為的剛好相反。

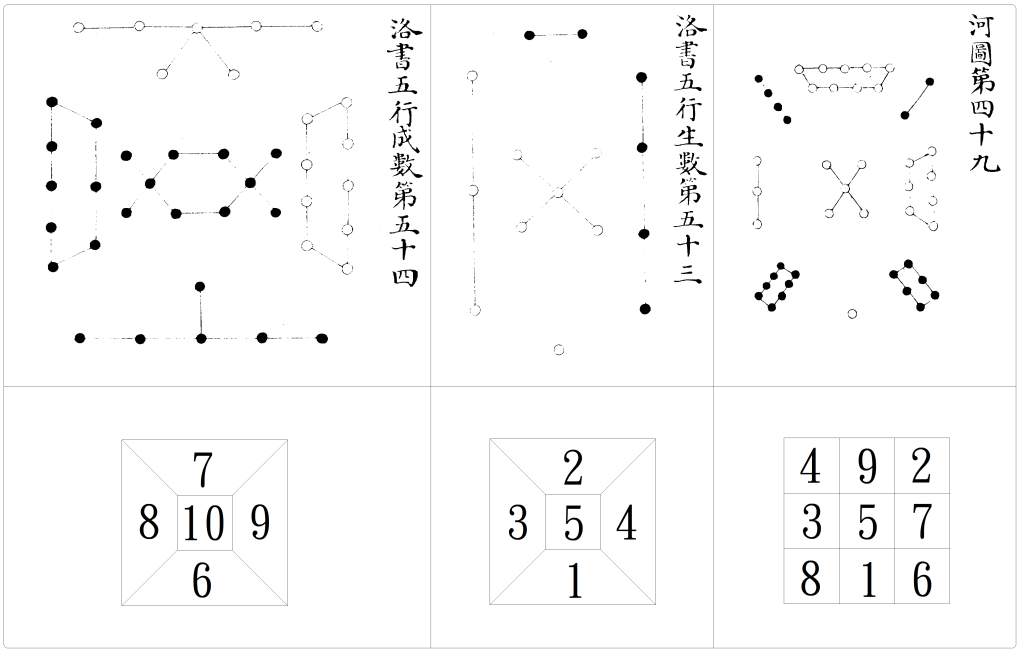

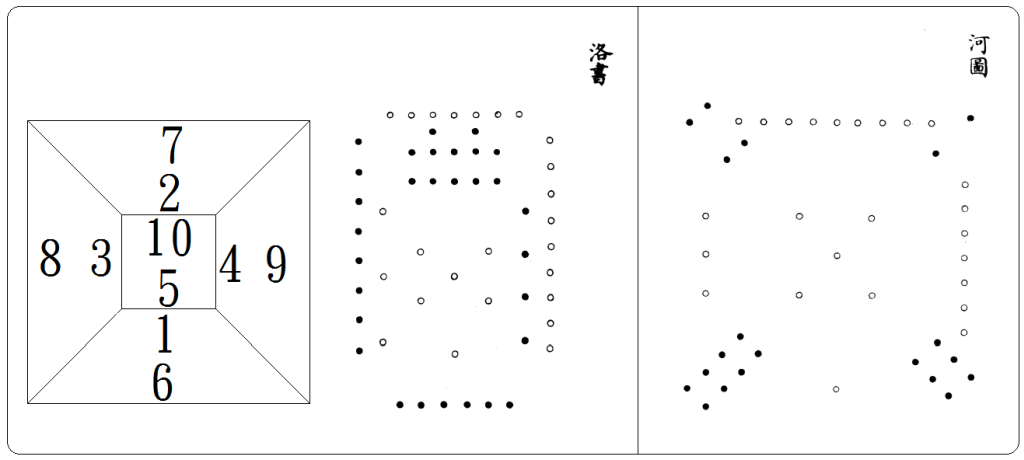

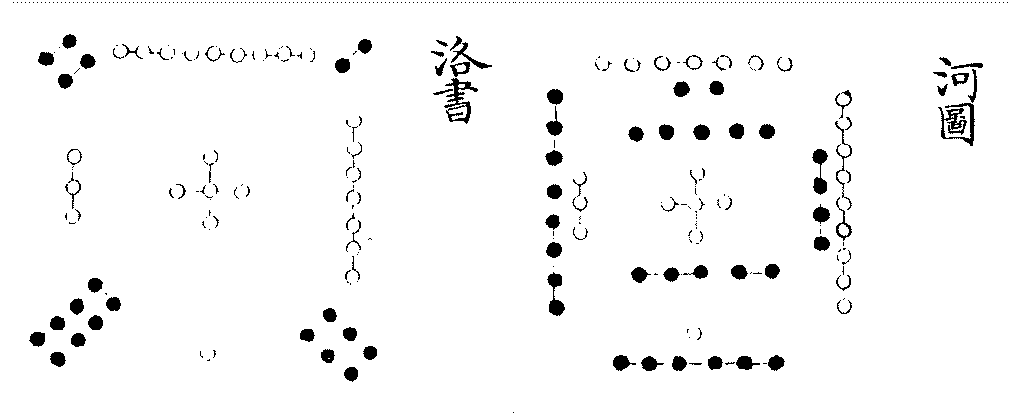

↑ 如圖。他的河圖,也是所謂的九宮數圖,該圖上下左右縱橫任意三個數相加都是十五,五個奇數呈十字分配,一與九分居上下的中間,三五七在中間分居左中右。四個偶數分居四角。而洛書則是由一至十等十個數字所組成,並分「生數圖」和「成數圖」。所謂生數,是指一至五,為五行生數。生數各別再加五,就成為六至十,為五行的成數。所謂的:一生水,六成之。二生火,七成之。三生木,八成之。四生金,九成之。五生土,十成之。後來傳出的版本則是生數圖與成數圖合而為一。

劉牧之後,宋朝象數派易學大將朱震在其《漢上易傳》中也收錄了河圖與洛書。基本上與劉牧的版本大同小異,比較大的差別在於他將洛書的生數和成數合而為一。如圖 ↓。

朱震並在河圖後清楚說明其傳承:

劉牧傳於范諤昌,諤昌傳於許堅,堅傳於李溉,溉傳於种放,放傳於希夷陳摶。其圖戴九履一、左三右七、二四為肩、六八為足,縱橫十有五,總四十有五。

洛書後朱震則如此說明:

劉牧傳之,一與五合而為六,二與五合而為七,三與五合而為八,四與五合而為九,五與五合而為十。一六為水,二七為火,三八為木,四九為金,五十為土,十即五五也。《洪範》曰:一五行。《太玄》曰:一與六共宗,二與七共朋,三與八成友,四與九同道,五與五相守。

後來朱熹在《周易本義》卷首收錄了九個易圖,前兩圖就是河圖和洛書,讓這兩個圖正式在易學領域占得重要的一席之地。後世的易學著作喜愛在卷首加上河圖、洛書,以及先、後天八卦圖,就是從朱熹《本義》開始的。如下圖 ↓。

朱熹和劉牧、朱震最大的不同在於兩圖的稱呼相反。原本的載九履一九宮數圖稱「河圖」,在朱熹《本義》變成了「洛書」,這個圖是由一至九的自然數所構成,九個數分居八方與中央。而原本五位十數的「洛書」變成了「河圖」,這個圖由一至十的自然數所構成,十個數分五對,分居四方與中央,配五行之位。朱熹的改變,也引來「圖九書十」或「圖十書九」之爭,但最後朱熹的版本成為標準:也就是以河圖為五位十數,洛書為九宮數。

朱熹將兩圖名稱反過來當然有他的理由,據《易學啟蒙》可知,除了孔安國和劉歆的說法之外,另外還有三個理由:

- 一是引關子明:河圖之文,七前六後,八左九右。洛書之文,九前一後,三左七右,四前左,二前右,八後左,六後右。

- 二是引《大戴禮》的《明堂》篇「二九四,七五三,六一八」,而鄭玄注說「法龜文也」,因此可證漢人以九數為洛書。

- 三是引邵子:圓者星也,曆紀之數,其肇於此乎。方者土也,畫州井地之法,其倣於此乎。蓋圓者河圖之數,方者洛書之文,故羲文因之而造易,禹箕敘之而作範也。

然而黃宗羲在《易學象數論》中大批朱熹看法指出,這三個證據都難以成立。

首先,所引關子明根本是偽書,不可當證據。其次是鄭玄的《大戴禮》注,也是後人偽託之作:「鄭玄注《小戴禮》未嘗注《大戴禮》,在《藝文志》可考。」

最後則是關於邵子的說法,邵子說「圓者河圖之數,方者洛書之文」,這如何能夠證明朱熹主張的河圖之數十,洛書之數九?到底十和九那個是方?那個是圓?若以易學傳統義理來說,奇為陽象圓,偶為陰象方(天圓地方),那麼河圖之數理應是九,洛書則是十,根本就是與朱熹的主張相反。當然了,邵子說的「方者土也,畫州井地之法」,也是可用九宮來象井田之形,由此也可見,河圖、洛書,九數十數,其實都只是文人依想像而畫成的東西,原本就既不科學,亦無以考證確認的,究其極,這些都屬無是非對錯的神秘學文創,誰的信徒多,誰對。

回到古典來檢視,河圖洛書恐怕是與這兩個數字圖陣無關。鄭玄以河圖洛書為書冊,這是相當有可能的。而這書冊可能屬於輿圖一類,記載著黃河或洛水等地的地理山川,擁有此圖冊者則象徵著統治權力。由於河洛是古代「天下」的中心,因此可能進一步就以河圖洛書來泛稱各地的輿圖。而古代君王為將其權力合理化,則以此輿圖承受自天的瑞應來宣教,演變到後來,河出圖、洛出書也成為太平聖世的瑞應。這也是黃宗羲所持的看法,他在《易學象數論》中這麼說:

謂之圖者,山川險易,南北高深,如後世之圖經是也。謂之書者,風土剛柔,戶口扼塞,如夏之《禹貢》,周之《職方》是也。謂之河洛者,河洛為天下之中,凡四方所上圖書,皆以河洛繫其名也,《顧命》西序之大訓,猶今之祖訓。東序之河圖,猶今之黃冊。故與寶玉雜陳,不然其所陳者,為龍馬之蛻與?抑伏羲畫卦之稿本與?無是理也。

河圖與洛書的另一可能,或許真在河洛一帶,在周朝時就曾發現更早古文明的玉器或遺跡。觀《禮記》記載,不禁讓人聯想到當代一些考古發現過程。「山出器車,河出馬圖」,很像是古代一些貴族墓的出土,特別是車馬坑的發現。或許在夏商周三代,曾經有更為古老文明因為雨水沖刷或者是地震等天災原因讓古文明出土,例如,五、六千年前的文明遺跡,當代有些考古發現也是如此發生的。

- Log in to post comments