閱讀古書, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

閱讀古書, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

文字輸入:salinashuei

占辯

更定筮儀(本朱子《本義‧筮儀》定)

擇地潔處為蓍室,南戶,置牀于室中央。

牀大約長五尺,廣三尺,毋太近壁。

蓍五十莖,韜以纁帛,貯以皂囊,納之櫝中,置于牀北。

櫝以竹筒或堅木布添為之,圓徑三寸,如蓍之長。半為底,半為蓋。別為臺凾之,使不偃仆。

設木格于櫝南,居牀二分之北。

格以橫木板為之,高一尺,長竟牀,當中為兩大刻,相距一尺。大刻之西為三小刻,相距各五寸許。下施橫足,側立案上。

置香爐一于格南,香合一于爐南,日炷香致敬。將筮,則洒掃拂拭,滌硯一,注水及筆一、墨一、黃漆板一,于爐東。東上,筮者齋潔衣冠,北面,盥手焚香致敬。

筮者北面見《儀禮》:若使人筮則主人焚香,畢,少退,北面立。筮者進,立於牀前,少西,南向,受命。主人直述所占之事。筮者許諾。主人右還,西向立。筮者右還,北向立。

兩手奉櫝蓋,置于格南爐北,出蓍于櫝,去囊解韜,置于櫝東,合五十策,兩手執之,熏于爐上。 命之曰:「假爾泰筮有常,假爾泰筮有常,某官姓名,今以某事云云,未知可否?爰質疑于神于靈,吉凶得失,悔吝憂虞,惟爾有神,尚明告之。」

乃以右手取其二策,反于櫝中,而以左手中分四十八策,置格之左右兩大刻。

次以左手取左大刻之策執之,而以右手取右大刻之一策,掛於左手之小指間。

次以右手四揲左手之策。

次歸其所餘之策,或一、或二、或三、或四,而扐之左手無名指間。

次以右手反過揲之策於左大刻,遂取右大刻之策執之,而以左手四揲之。

次歸其所餘之策如前之策,而扐之左手中指之間。

次以右手反過揲之策於右大刻,而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻。

是為一變。

右一變。分二為一營,掛一為二營,揲四為三營,歸餘為四營。所餘之策,左一則右必二,左二則右必一,左三則右必四,左四則右必三。通掛一之策,不四則八。四分之,則四以四其一而為奇,八以四其二而為偶。

再兩手取左右大刻之蓍合之,復四營,如第一變之儀,而置其掛扐之策於格上第二小刻,是為二變。又再取左右大刻之蓍合之,復四營,如第二變之儀,而致其掛扐之策於格上第三小刻,是為三變。

二變三變,餘策俱與一變同。

三變既畢,乃視其三變所得掛扐過揲之策,而畫其爻於版。

掛扐之數,四為奇,八為偶。

掛扐三奇合十二策,則過揲三十六策,而為老陽,其畫為口,所謂重也。

掛扐三偶合二十四策,則過揲亦二十四策,而為老陰,其畫為X,所謂交也。

掛扐兩偶一奇,合二十策,則過揲二十八策,而為少陽,其畫為一,所謂單也。

掛扐兩奇一偶,合十六策,則過揲三十二策,而為少陰,其畫為 - -,所謂拆也。

而四八之或前或後或中,純則三變之中,雖止成一爻,已含一卦之象矣。詳見後辯誤。

如是每三變而成爻。

每變揲左先掛右策之一,而揲右不掛,三變皆然。

凡十有八變而成卦,乃考其卦之變,而占其事之吉凶。禮畢,韜蓍襲之囊入櫝加蓋,斂筆硯墨版,再焚香致敬而退。

如使人筮則主人焚香揖筮者而退。

今按:揲蓍古法,世未有傳,所存者惟失子〈筮儀〉。意漢焦氏以揲蓍得卦,宜不外此,然皆本易四十九策之說,而不知亦有牽強也,故辨證而更定之。

《明蓍策》節畧(本《易學啟蒙》脩)

朱子曰:三奇為老陽者,掛扐之數十二,以四約而三分之。為一者三。一奇象圓而圍三,故三一之中各復有三,而積三三之數,則為九。過揲之數,三十有六,以四約之,亦得九焉,即四象太陽,居一含九之數也。三偶為老陰者,掛扐之數二十有四,以四約而三分之,為二者三,二偶象方而用其半,故三兩之中,各復有二,而積三二之數,則復為六,過揲之數,亦二十有四,以四約之,則得六焉,即四象太陰,居四含六之數也。兩偶一奇,以奇為主,為少陽者,掛扐之數二十,以四約而三分之,為二者二,為一者一。二偶象方,而用其半,故二二之中,各復有二。一奇象圓,而用其全,故一一之中,復有三焉。而積二二一三之數,則為七,過揲之數二十有八,以四約之,亦得七焉,即四象少陽,居三含七之數也。兩奇一偶,以偶為主,為少陰者,掛扐之數十有六,以四約而三分之,為一者二,為二者一,一奇象圓而用其全,故二一之中各復有三。二偶象方,而用其半,故一二之中復有二焉,而積二二一二之數則為八,過揲之數三十有二,以四約之,亦得八焉,即四象少陰,居二含八之數也。

今按:一二三四,河圖之生數也。六七八九,河圖之成數也。一與四。二與三,各合為五。一與九,二與八,三與七,四與六,各合為十,此則河圖生成之中數也。三奇以四約之,各得一數。三偶以四約之,各得二數。二偶一奇,以四約奇亦得一數。二奇一偶,以四約偶亦得二數。陽用圓者,徑一圍三之法,則老陽用一,少陽用三。陰用方者,徑一圍四之法,則老陰用四,少陰用二。何則?一四在陰中當不用之位,故為老。二三在陽中當方用之位,故為少。如此則生數本與成數相合,一自含九,二自含八,三自含七,四自含六,不必以掛扐之策,即為成數,以配過揲之六七八九也。以生數積筭,則一二三四無陰陽老少之別矣。此與朱子說微異,但頗似不牽強耳。

陽九陰六用數圖(本西山蔡氏《皇極經世指要》)

老陽用九數,

老陰用六數,

四因九得三十有六,是謂老陽之數。

四因六得二十有四,是謂老陰之數。

六因三十六得二百一十有六,是為乾卦之數。

六因二十四得一百四十有四,是為坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四,得三百六十,為一朞之數。

陽爻一百九十二,以三十二因二百一十有六,得六千九百一十有二之數。

陰爻一百九十二,以三十二因一百四十有四,得四千六百有八之數。

以六千九百一十二合四千六百有八,得萬有一千五百二十,是為萬物之數。

少陽數七,

少陰數八。

四因七得二十八,是為少陽之數。

四因八得三十二,是為少陰之數。

六因二十八得一百六十有八,是為乾卦之數。

六因三十二得一百九十有二,是為坤卦之數。

以一百六十八合一百九十二,亦得三百六十,是為一朞之數。

陽爻一百九十二,以三十二因一百六十有八,得五千三百七十有六之數。

陰爻一百九十二,以三十二因一百九十有二,得六千一百四十四之數。

以五千三百七十六合六千一百四十四亦得萬有一千五百二十,是為萬物之數。聖人所以不書者,以《周易》用九六而不用七八也。

今按:七八之不用,以其不變也。九六之用,以其變也。蓋陽生於一而長於三,皆在陰中,盛於七而極於九,則盡發於外矣。陰生於二而長於四,皆在陽中,盛於六而極於八,則盡發於外矣。陽以九為極陰,以八為極則變用八九可也,而陽爻用九,陰爻用六,不相對待者,蓋陽主進而陰主退,進則常盈。而陰之所伏,陽實統之,退則常虛。而陽之所施,陰實承之。陰陽進退之理,大抵如此。變則因其歸而定所重也。朱子謂:少陰退而未離乎虛,少陽進而未極乎盈者,亦約度之言耳。何也?以陰陽之大分言,則東南陽方屬春夏,西北陰方屬秋冬。又以陰陽之小分言,則東方陽長未離乎陰,南方則純乎陽矣。西方陰長未離乎陽,北方則純乎陰矣。東八南七西九北六,各合十五。以四揲之法乘之,各得六十,合乾坤六爻得三百六十,老少之數皆當期日,此陰陽大分均平對待自然之體也。陽分則八七當春夏生長之時,陽升而用事,不可以為無為而言變也。陰分則九六當秋冬收藏之時,陰降而歸根,此則可以言無為而當變矣。九六之為變,七八之為不變,以此故也。歐陽氏乃七八為無為而謂陰陽無老少,則誤矣。詳見《繫辭上傳》第九章。

辯蓍用四十九策之誤

揲蓍之法見於《易大傳》所謂「大衍之數五十,其用四十有九。分而為二以象兩,掛一以象三,揲之以四以象四時,歸奇於扐以象閏。五歲再閏,故再扐而後掛。四營而成易,十有八變而成卦」者是也。註疏解此,其說不詳,惟唐劉禹錫記畢中和揲法,三揲皆掛,合四營之義。相傳以此為古法。而宋郭雍則曰:前一變獨掛,後二變不掛,以為本於橫渠。則為六扐而後掛,不應五歲再閏之義。且後兩變又止三營。朱子於《易學啟蒙》既辯其誤矣。二法雖有不同,然據所餘之策,則初揲或五或九,二揲三揲或四或八,無以異也。當其畫爻之時,則五與九皆當去一,而所用以定奇偶者,實止四與八耳。蓋四揲所餘之四,四約之則為一,故以為奇。所餘之八,四約之則為二,故以為偶。三變既周,則三奇為老陽,三偶為老陰,一奇兩偶為少陽,一偶兩奇為少陰。遂成一爻矣。老陽計過揲之數三十有六,四分之得九,取太陽,居一含九之象也,故以九為老陽。老陰計過揲之數二十有四,四分之得六,取太陰居四含六之象也,故以六為老陰。少陽計過揲之數二十有八,四分之得七,取少陽居三含七之象也,故以七為少陽。少陰計過揲之數三十有二,四分之得八,取少陰居二含八之象也,故以八為少陰。三奇為乾體,三偶為坤體。一奇兩偶而奇在下者則為震體,在中者為坎體,在上者為艮體。一偶兩奇而偶在下者則為巽體,在中者為離體,在上者為兌體。雖止一爻,而爻之所從來,已含八卦之象矣。此則不論其再揲二揲之必掛也。但郭雍之法,三揲成爻之數,老陽少陰為圖者各二十七,少陽為圖者九,老陰為圖者一,多寡懸絕,未為適均,不但無法象之可取而已,雖如畢中和之法,老陽為圖者十有二,少陰為圖者二十有八,少陽為圖者二十,老陰為圖者四,以六十四卦均之,則為圖各宜以八。今老陽當乾體而得十二,老陰當坤體而得四,則老陽饒四,而老陰乏四也。少陽當震坎艮三體而得二十,少陰當巽離兌三體而得二十八,以三卦通二十四計之,則少陽少四,而少陰多四也。雖以老者陽饒而陰乏,少者陽少而陰多,為自然之法象。蔡季通因以陰陽之用,四時則春夏秋生物而冬不生物,天地則東西南可見而北不可見為解,故有陽三陰一之說。夫老陰老陽,各於八上為饒乏者,四則謂之陽三陰一可也。少陰少陽各於二十四上為多少者亦四,則非陽三陰一矣。果如其說以定數,則少陽之數二十圖者,其出為多。少陰之數二十八圖者,其出尤多。老陽之數十二圖者,其出為少。老陰之數四圖者,其出尤少。歐陽子所謂其筮七八常多,九六常少,有無九六者焉。其視後二揲不掛者,特圖數互有多寡耳。其為偏重而不適均者則一而已。聖人虛中應變,懸衡平之體,以待物之自至,隨輕重而與權焉,豈肯先為偏重之勢,而從其所勝哉。且易卦三百八十四爻,陰陽各一百九十二,對待均平,本無偏勝,而獨於揲法為此欹斜之論,斯亦強矣。竊疑,《大傳》所言大衍之數五十,其用四十有九,九字當為八字之誤,止用四十八策,則虛二以為陰陽之母可也。舊說相傳以虛一為太極,則一之為策,亦屬有形,固未足形容無聲無臭之本體,亦因九字而附會耳。況用四十九而揲,則初揲視後二揲所得陰陽,各多一策,當其定爻,皆去初揲五九之一以約於四八之數,不若直用四十八策以揲,而分二掛一揲四歸奇,以備四營。除掛一外,左一則右必二,左二則右必一,左三則右必四,左四則右必三,皆以四象自相對待,一二合掛則為四,三四合掛則為八,所重但在四八耳,豈必初揲加四為五,加八為九哉。三變之後,隨其所得四分四而為奇,四分八而為偶,以為陰陽老少,亦不必以其圖之多少強取法象也。圖有多少,而強取法象,蓋自初揲與後二揲策數不同,始以意湊合,何自然之可言哉。三揲策數皆同,則三奇為老陽,得乾體。三偶為老陰,得坤體者,各八。一奇二偶為少陽,得震坎艮三體。一偶二奇為少陰,得巽離兌三體者,各二十四,是每三變各含一卦之體,而一體之中,奇則以一二分左右,偶則以三四分左右,又各得八卦之象,左則自乾一而數至坤八,右則自坤八而數至乾一,自相對待。又以一為老陽,四為老陰者,則有變。三為少陽,二為少陰者,則不變。則乾體之左右策各得坤象,坤體之左右策,各得乾象。震體之左右策,各得巽象,巽體之左右策,各得震象。坎離艮兌亦然。是本爻之體,與左右二象,又自相對待也。蓋爻所從來者,本畫前之易,默隱其幾而知來之兆,已寓於無象之前矣。至十有八變而成卦,其端已見於此,以此為法象自然,則庶幾焉。豈非大衍之用,止宜以四十八哉。世傳大衍之揲,雖本古法,但其文疑亦鄒魯後儒所作,非必出於聖人也。何則?象二象三象四時,二謂天地,三加人焉。四時即四象,理皆可通。至於左右兩扐之歸奇,止是或為一二,或為三四,本天一地二,天三地四,相配之數,則謂象陰陽之交可也,何取於閏而以再扐當五歲再閏之象邪?倚合成文,未見其真有此象,似非聖人之言耳。易學不明,俗師傳誤,乃至以八為九,亦可據理而知矣。且不用之策,不必其虛一也。太玄之揲虛三,潛虛之揲虛五,三與五尚可虛,而何嫌於虛二乎。故論學者求其理之無悖斯已矣。

論古以貞悔為體用

古之言占者,皆以貞悔。貞言其正,悔言其變,猶言體用云耳。伏羲始畫三爻之卦八,乾南坤北,離東坎西,震東北,巽西南,兌東南,艮西北,此陰陽對待之定體,所謂貞也。因而重之,每卦之上又各變為三爻之卦八,是為六十四卦,所謂悔也。既重而為六十四卦,卦備六爻,又於六爻卦上各變為六爻之卦,六十四是為四千九十六卦,則又以所重之六十四卦為貞,而所變之六十四卦為悔矣。卦之有變,蓋備伏羲時已然,故箕子敘禹所傳之《洪範》,以占二為貞悔,則其來已久,但其義則自文王發之,故八卦乾坎艮震巽離坤兌之序,六十四卦自乾坤屯蒙以至既未濟之序,皆以為文王後天之卦,其實不過闡明伏羲之意耳。後天八卦雖取出乎震,齊乎巽,相見乎離,致役乎坤,說言乎兌,戰乎乾,勞乎坎,成言乎艮之義,六十四卦雖取反對,正對,往來逆順之義,然不過舉此以見例耳。其實錯綜摩盪可以互為先後也,故陰陽定立之位已寓妙萬物之神,定位之中,陰陽交互,即其變之所從也。故水火相逮,雷風不相悖,山澤通氣,然後能變化,既成萬物也。震得乾初爻,坎得乾中爻,艮得乾上爻,巽得坤初爻,離得坤中爻,兌得坤上爻,皆言其變也,則乾坤為正,不待言矣。凡占卦者,皆以貞為體,以悔為用。悔雖所以盡天下之變,而體常在貞,必以貞為主焉。故自八卦之變而言,則內卦為貞,外卦為悔。自六十四卦之變而言,則本卦為貞,之卦為悔,所占之事在體則重於貞,所占之事在用則重於悔。而占例可知矣。夫文王未演易之前,未有辭也,而先已有筮。古之聖人,何以為占邪?蓋君子所居而安者易之序也,所樂而玩者爻之辭也。是故居則觀其象而玩其辭,動則觀其變而玩其占。象與變皆吾心體,心體之象即其辭也,心體之變即其占也。因其動靜而觀之,吉凶見焉,何待假辭以為占哉。且易之為卦,各言一象,如屯,難之象也,故所言皆艱危之意。蒙,昧之象也,故所言皆開通之意。需,待之象也,故所言皆安舒之意。訟,爭之象也,故所言皆窒惕之意。其餘六十卦皆然,止各發明一義而已,不相兼也。以此待天下之變,非屯之時而得屯,非蒙之時而得蒙,非需之時而得需,非訟之時而得訟,與他卦亦皆非其時,而得之事與文王所繫之辭不相直也。然而後世占者,常用其辭則假其辭以明變耳。如占動而示以靜辭,則不當動矣。占晦而示以顯辭,則不終晦矣。但從剛柔進退,究極其情,而又推本於畫前之易,未動之幾,則意固在辭外也。非天下之至精至變至神,其孰能與於此哉。朱子考變之例,見於《易學啟蒙》者,比附之占,止從意湊。貞晦之取,亦雜支離,而況倚於斷辭,不能盡意。以是言蓍,失其圓神之德矣。今畧辯明於後,以見易道不在於泥象辭之迹云。

論考變定占之法

凡卦六爻皆不變,則占本卦彖辭,而以內卦為貞,外卦為悔。一爻變則以本卦變爻辭占,二爻變則以本卦二變爻辭占,仍以上爻為主。三爻變則占本卦及之卦之彖辭,而以本卦為貞,之卦為悔。前十卦主貞,後十卦主晦。四爻變則以之卦二不變爻占,仍以下爻為主。五爻變則以之卦不變爻占,六爻變則以乾坤占二用,餘卦占之卦彖辭。此《易學啟蒙》之占例也。竊謂:內卦為貞,外卦為悔,此定體也。雖六爻變者皆不可易,不但用之不變之卦而已。一爻變以至六爻皆變,則又以本卦為貞,之卦為悔,但變自二爻以下者,則不變之勢重,故所重在本卦。變至四爻以上者,則已變之勢重,故所重在之卦。三爻之變得中,則觀本卦及之卦之彖辭,其為本卦為貞之卦為悔一也。自不變卦與一爻、二爻、三爻、五爻、六爻變者,皆於《左傳》、《國語》有占例,惟四爻變者於例無之,朱子准二爻變者之例而推言之,謂二爻變者以本卦二變爻占,而以上爻為主。則四爻變者當以之卦二不變爻占,而以下爻為主。蓋兩失之矣。夫本卦之與之卦雖分貞悔,而本卦觀其變爻,之卦觀其象,則變者在本卦為六九,而之卦不可以其爻之六九占,蓋不變之爻為七八故耳。故穆姜往東宮,遇艮之八,史曰是謂艮之隨,蓋五爻皆變,惟二得八,故不變也。而姜以隨元亨利貞為斷,則八用之卦之彖矣。朱子乃謂:法宜以係小子失丈夫為占,而史妄引隨之彖辭以對為非。殊不知,隨之二言係小子失丈夫者,乃老陰之六,非少陰之八也,則穆姜之引彖辭,乃其正法。然則,之卦之不變爻,豈可以為占哉。至謂二爻之變者,以上爻為主,二爻之不變者,以下爻為主,則尤無據矣。若三爻之變者二十卦變,自初爻起者為前十卦變,不自初爻起者為後十卦,據卦變圖可見也。但卦皆以初爻為主,初爻既變,所重在悔矣,烏得以之主貞。初爻不變,所重在貞矣,烏得以之主悔。本非大義所繫,而何必為此支蔓之說乎。其六爻之變,雖乾坤固亦用之卦之例也,而二用之辭,本為通經之九六發耳,豈可專屬之乾坤哉。占之為法,事本不煩,求其貞悔而已矣。內卦以外卦為成,本卦以之卦為變,主於體則所重在貞,主於用則所重在悔,其所變九六之爻,隨其內外體而加詳焉。參之以之卦之彖,而足以盡天下之變矣。七八非動幾,視九六為安靜,但可以為承乘比應之一驗,而豈占之所重乎。吉凶之兆於此乎,在神而明之,則存乎其人焉。

論吉凶悔吝乃心上知來之幾

易之有占,所以知來也,故曰「極數知來之謂占」,又曰「占事知來」。知來之占,全在幾上,而幾之可驗者,吉凶悔吝而已。為善則吉,吉者心之安處也。為不善則凶,凶者心之不安處也。自凶而趨吉則悔,悔者心有所悟而必欲改也。自吉而向凶則吝,吝者心有所羞而不欲為也。此皆天命之本然,而良知之所不能自已者,故四者在心,皆謂之德。聖人以神道設教,特指此以示人,欲其知本心之明,不從外得也。禍福無門,惟人所召。蓋謂幾在我也。故禍福將至,善必先知之,不善必先知之。善不善,非吉凶所先見之幾乎。舍此而求未至之禍福,則有假於讖緯術數而命自外來,人謀不能與,亦何益矣。故周之興也,卜世三十,卜年七百,而卒不如其言。蓋德有厚薄,則運之短長因之。而推測之術,豈足以盡天下之變乎。借使欲以推測盡變,則亦當因其植根以觀枝葉耳。誠能即此而有知,正可趨吉避凶以為安身之地,而徒事口談,則亦足以招禍矣。

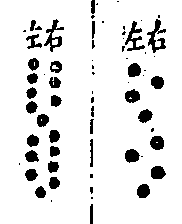

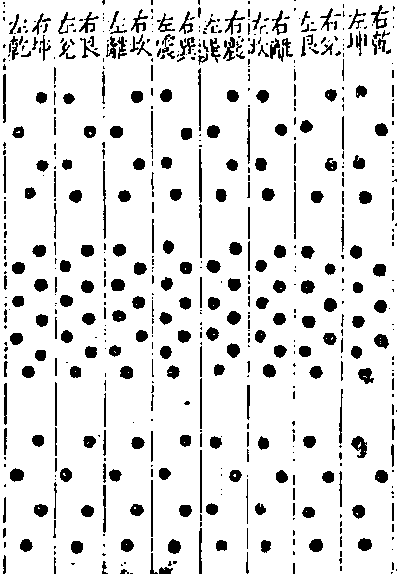

掛扐辯正圖

得四者二,所謂奇也。每揲合掛一得四,以四約之得一,故為奇。

得四者二,所謂奇也。每揲合掛一得四,以四約之得一,故為奇。

得八者二,所謂偶也。每揲合掛一得八,以四約之得二,故為偶。

此法以五十策虛二,止用四十八策揲之。左一則右必二,左二則右必一,左三則右必四,左四則右必三。初揲再揲三揲皆同,夫天一地二天三地四,此河圖生數之四象也,而所掛之一即河圖天五虛中之象也。一二合掛而成奇,即兩儀之陽數也。三四合掛而成偶,即兩儀之陰數也。其所取於法象者如此,是以三變成爻,暗藏卦體,而每卦之中又更互為八,如後圖所列,此陰陽老少所以能以虛應感,而無偏歟。若《易學啟蒙》所載,初揲得五者三,得九者一,再揲三揲得四者二,得八者二之法,則前後互異,老少常偏,不可以為中正之體矣。

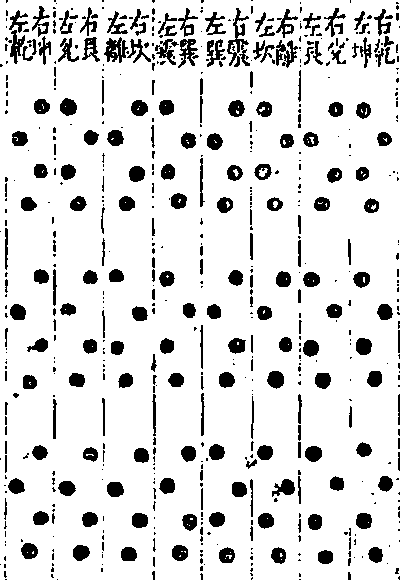

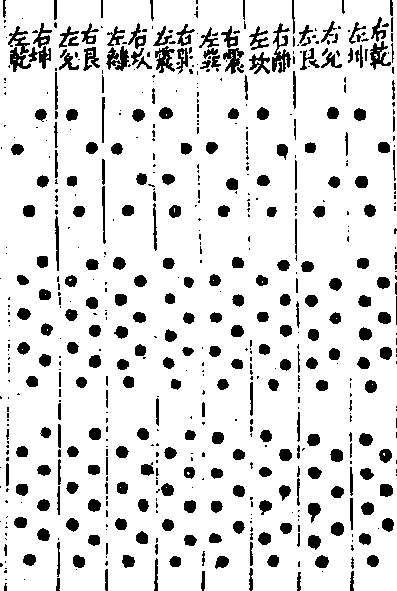

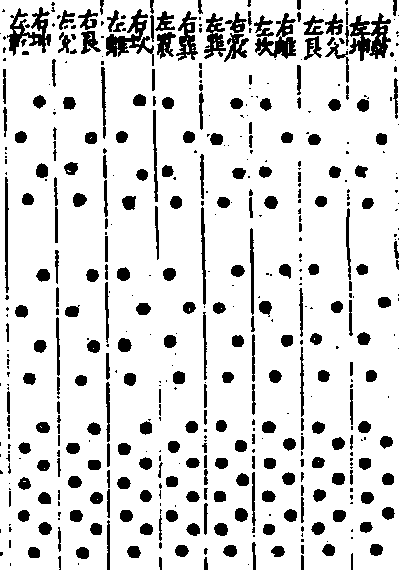

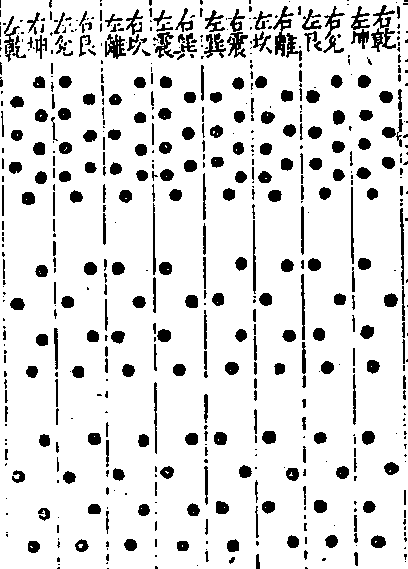

來卦八圖

來卦者,爻所從來之卦也。三揲而得一爻,以其左右之策,一揲而得四者四約之則為奇,得八者四約之則為偶。至三揲而觀其奇偶之積,遂成一卦,是一爻之所含也。爻分左右之扐,各有八變,又隱八卦之象焉。而以其一扐之一為老陽變偶,一扐之四為老陰變奇,總成對待之一卦,此皆自然法象,而豈人力所能安排哉。圖序舊以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八,自右而數至於左,此後人誤解「數往者順,知來者逆」,而遂以此為易之逆數耳,恐非陽左陰右之正,且自其流行之序言之,則為震一離二兌三乾四,而義不繫於逆數,雖以數往者順一語文之,其牽強亦甚矣,故謂乾起左方,坤盡右方,乃為正理。今左扐者,乾起左方,坤盡右方,即是可以見之。若右扐,雖亦乾起右方,坤盡左方,則其奇偶自成正對,於勢不得不然,無所取義矣。詳見《圖文餘辯內篇》伏羲八卦次序圖下。

三奇為太陽之畫,自乾來者,其圖有八蓋左右之扐,各成八卦也:

又以左右之有二太者為變,二少者不變,則皆得坤體與乾為對。

三偶為太陰之畫,自坤來者,其圖有八,蓋左右之扐各成八卦也:

又以左右之有二太者為變,二少者不變,則皆得乾體與坤為對。

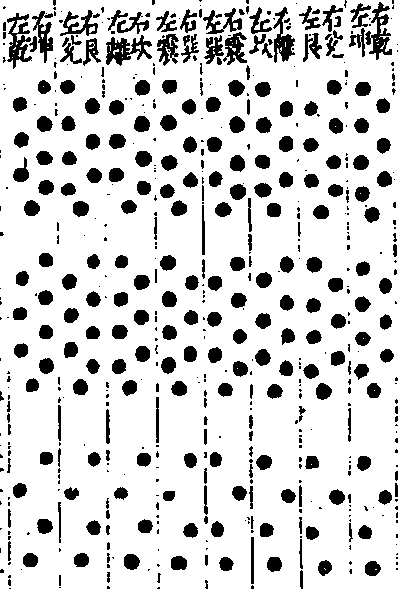

一奇二偶為少陽之畫,自艮來者,其圖有八,蓋左右之扐各成八卦也:

又以左右之有二太者為變,二少者不變,則皆得兌體與艮為對。

一偶二奇為少陰之畫,自巽來者,其圖有八,蓋左右之扐各成八卦也:

又以左右之有二太者為變,二少者不變,則皆得震體與巽為對。

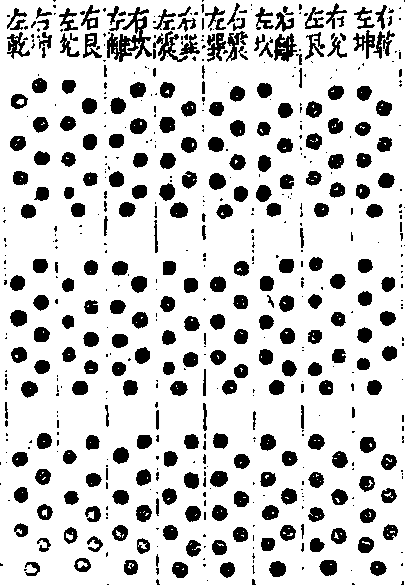

一奇二偶為少陽之畫,自震來者,其圖有八,蓋左右之扐各成八卦也:

又以左右之有二太者為變,二少者不變,則皆得巽體與震為對。

一奇二偶為少陽之畫,自坎來者,其圖有八,蓋左右之扐各成八卦也。

又以左右之有二太者為變,二少者不變,則皆得離體與坎為對。

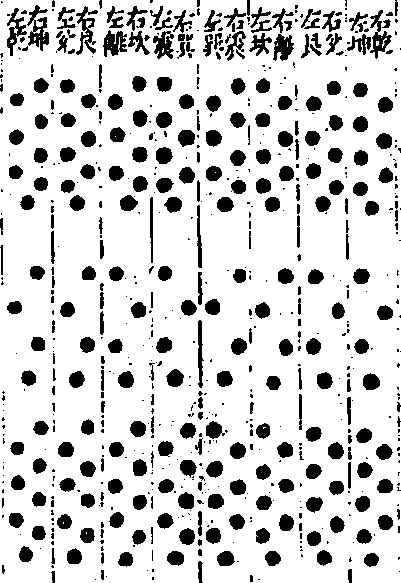

一偶二奇為少陰之畫,自離來者其圖有八,蓋左右之扐各成八卦也:

又以左右之有二太者為變,二少者不變,則皆得坎體與離為對。

一偶二奇為少陰之畫,自兌來者,其圖有八,蓋左右之扐各成八卦也:

又以左右之有二太者為變,二少者不變,則皆得艮體與兌為對

按舊說,揲蓍得爻皆以九六之變占,而七八之不變者皆無取於義。殊不知,變與不變之爻,各隱所從來之卦,則亦爻義之所繫也。觀爻而於其從來,則可以知畫前之易,而筮得幾先,能不迷於所適矣。

- Log in to post comments